Musée archéologique

Guiry-en-Vexin

- Sous-menus

- Infos du musée

- Galerie photos

Place du Château 95450 Guiry-en-Vexin

Jours et horaires d'ouverture

Tous les jours sauf les lundis, 25 décembre et 1er janvier

Du mardi au vendredi : 9h - 17h30

Week-end et jours fériés : 13h - 18h

L'entrée au musée ainsi que les visites guidées sont payantes. Voir les tarifs en page d'accueil.

Le Musée archéologique se met au numérique !

Brochure du SDAVO sur l'archéologie dans le Val d'Oise

Plaquette sur l'archéologie préventive

Les salles du musée archéologique consacrées au site gallo-romain de Genainville se modernisent.

Des casques immersifs vous offriront une vue en 360° sur le site de Genainville, comme si vous y étiez ! Puis vous voyagerez dans le temps et serez transportés 2 000 ans en arrière pour découvrir le site à son apogée, en restitution 3D.

Une table tactile vous permettra de revivre et naviguer dans 60 ans de recherches archéologiques sur ce site, de découvrir la succession d'occupations depuis l'âge du fer à nos jours, de rentrer dans le temple ou le pavillon dans une visite interactive, ou encore de tester vos connaissances avec un quiz ludique.

Le musée archéologique se saisit du matériel recueilli dans les fouilles pour le présenter au public, lui donner une signification.

Différents moyens sont utilisés pour interpeller les visiteurs : présentation permanente des collections, expositions temporaires, création d’événements, construction

de programmes pédagogiques, animations, communication, publications.

Un musée, une équipe des projets

L’action culturelle d’un musée est aujourd’hui diversifiée, renouvelée, adaptée à un public élargi. Le visiteur n’est plus seulement un spécialiste ou un amateur éclairé,

mais un passant animé par la curiosité, le goût de l’histoire. Les scolaires, étudiants et enseignants bénéficient d’aides à la visite et d’un programme d’animations.

Les familles trouvent une gamme de jeux et de parcours ludiques. Les chercheurs sont accueillis. Grâce aux musées et surtout à leurs expositions,

La préhistoire est devenue un lieu commun de la culture

l’archéologie est un moyen d’approche

privilégié de l’histoire : concrète, évolutive, passionnée, elle associe au goût de l’aventure et des mystères du passé, une interrogation sur l’humanité, ses origines, son évolution,

son avenir. La Préhistoire est devenue un lieu commun de la culture. Nombreux sont les enfants qui souhaitent devenir archéologues. Il appartient au musée de leur enseigner aujourd’hui

la rigueur de l’analyse, la mise en question des certitudes, le goût de l’enquête, dans un esprit de jeu et de découverte."La passerelle", un nouvel espace pédagogique

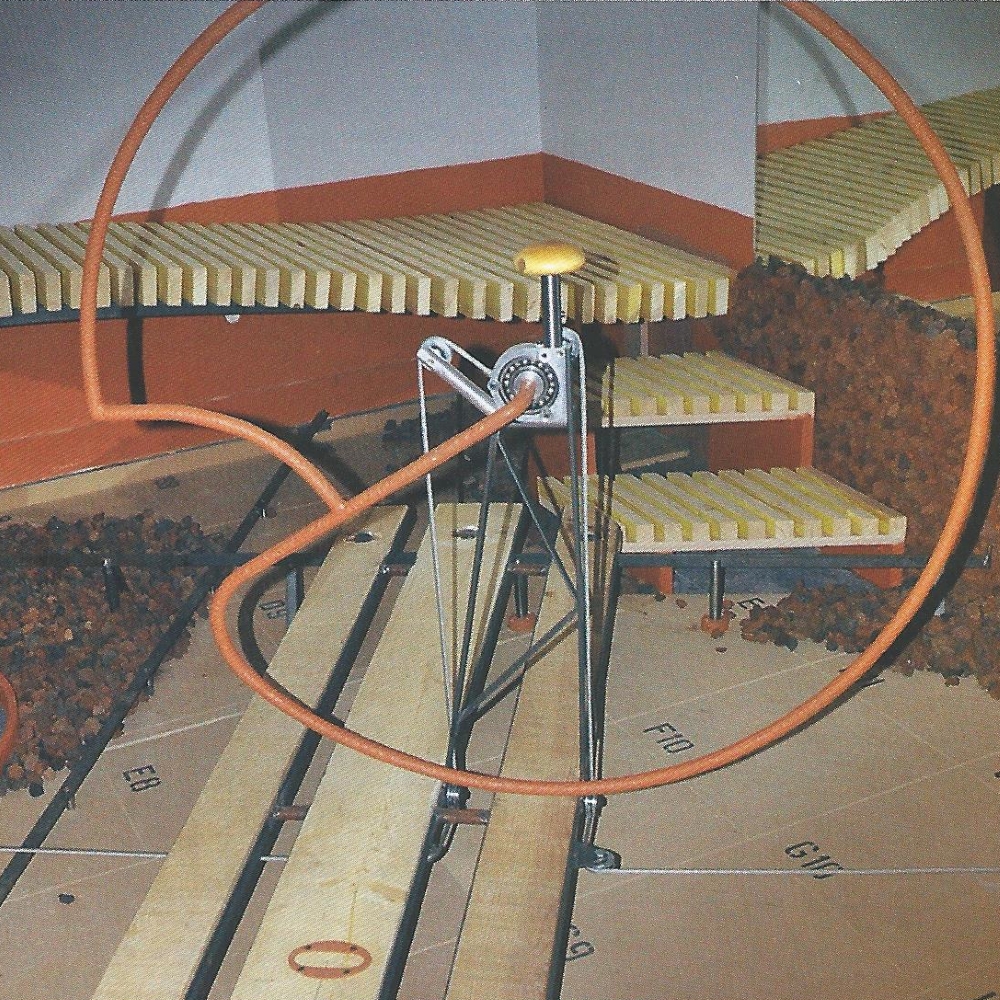

"La Passerelle, de la fouille à l'exposition" invite les enfants et les plus grands à découvrir par l'expérimentation les métiers de l'archéologie, du laboratoire et du musée à travers

trois pôles dédiés. A chaque étape, de multiples observations, analyses et manipulations vous permettront de décrypter un site archéologique du Val d'Oise dans une démarche collective et participative.

Un module de fouille présentera alternativement au cours de l'année un site préhistorique, gallo-romain puis mérovingien du département, où petits et grands seront chargés de collecter les données de répartition spatiale des vestiges et de les prélever. L'espace laboratoire sera consacré à l'étude des données et des objets issus du site, à leur remontage et à leur datation...

Toutes les strates du métier d'archéologue sont ainsi abordées, le tout en s'amusant.

Un module de fouille présentera alternativement au cours de l'année un site préhistorique, gallo-romain puis mérovingien du département, où petits et grands seront chargés de collecter les données de répartition spatiale des vestiges et de les prélever. L'espace laboratoire sera consacré à l'étude des données et des objets issus du site, à leur remontage et à leur datation...

Le musée archéologique du Val d'Oise

a ouvert les portes d'un nouvel espace en février 2016, consacré au jeune public

et adapté aux familles

Enfin le pôle musée sera le lieu de création d'une exposition originale

sur les recherches menées au cours de cette investigation. Le but est de former les maillons de la chaîne de la recherche archéologique, depuis la découverte des vestiges à leur présentation au public.a ouvert les portes d'un nouvel espace en février 2016, consacré au jeune public

et adapté aux familles

Toutes les strates du métier d'archéologue sont ainsi abordées, le tout en s'amusant.

Le sanctuaire de source gallo-romain des Vaux-de-la-Celle

A trente minutes de marche du village de Genainville, le site des Vaux-de-la-Celle, niché au creux d'un vallon, dévoile un complexe architectural gallo-romain occupé du IIe au IVe siècle. Vraisemblablement d'origine

gauloise, le site prend de l'ampleur et se monumentalise avec la romanisation : temple et bassins, édifice de spectacle (pouvant accueillir plus de 4000 personnes) et quartier d'habitations sont en effet construits. Aujourd'hui, ce site classé Monument Historique appartenant

à l'État est co-géré par le Parc naturel régional du Vexin français (PNRVF), le service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine (STAP) et la Commune de Genainville.

Les fouilles menées depuis plusieurs décennies sur le site ont livré un important mobilier archéologique mais aussi des ex-voto, des fresques et un très beau lapidaire.

Le site est ouvert uniquement lors des visites organisées par le MADVO 01.34.33.86.00, l'APSAGE 09.63.06.65.63 ou 01.34.67.05.22 et l'AEVA www.asso-aeva.com.

Il est néanmoins en grande partie visible depuis le chemin d'accès.

Toutes les pièces issues des fouilles constituent le coeur des collections conservées

au Musée archéologique du Val d'Oise qui en est dépositaire.

Sa valorisation de même que les opérations archéologiques programmées chaque année par l'Université de

Cergy-Pontoise (UCP) et l'Association Étudiante Valdoisienne d'Archéologique (AEVA), permettent de mieux comprendre l'histoire du sanctuaire, son organisation spatiale et architecturale mais aussi d'appréhender l'évolution des rites cultuels que pratiquaient les Gallo-Romains

il y a moins de 2000 ans.Les fouilles menées depuis plusieurs décennies sur le site ont livré un important mobilier archéologique mais aussi des ex-voto, des fresques et un très beau lapidaire.

Le site est ouvert uniquement lors des visites organisées par le MADVO 01.34.33.86.00, l'APSAGE 09.63.06.65.63 ou 01.34.67.05.22 et l'AEVA www.asso-aeva.com.

Il est néanmoins en grande partie visible depuis le chemin d'accès.

L'allée couverte néolithique du Bois de Morval

Dominant à flanc de colline la vallée de l'Aubette et le village de Guiry-en-Vexin, cette sépulture collective témoigne des pratiques funéraires

de la fin du Néolithique. Découverte fortuite du début du siècle dernier et exceptionnellement bien conservée, elle est classée Monument Historique.

La chambre funéraire, qui mesure 8 mètres de long et 2 mètres de large,

Son bouchon de fermeture, pièce remarquable retrouvée à proximité de la sépulture et pesant 158 kg, est présenté au Musée archéologique du Val d'Oise avec nombre d'objets issus de la même période, haches polies, pendeloques, poteries, meules et polissoirs, ainsi qu'un étonnant crâne trépané.

La chambre funéraire, qui mesure 8 mètres de long et 2 mètres de large,

Une découverte fortuite et exceptionnellement bien conservée.

est appareillée de plaquettes de calcaire et de dalles mégalithiques. Les dépouilles de plus de

deux cents individus y ont été mises au jour. Les dalles dressées forment le vestibule, espace au-devant de l'entrée, et sont ornées chacune de deux seins en relief surmontés

d'un collier de perles. La dalle d'entrée vers la chambre funéraire est, elle, perforée d'un trou légèrement ovale.Son bouchon de fermeture, pièce remarquable retrouvée à proximité de la sépulture et pesant 158 kg, est présenté au Musée archéologique du Val d'Oise avec nombre d'objets issus de la même période, haches polies, pendeloques, poteries, meules et polissoirs, ainsi qu'un étonnant crâne trépané.

Salle 1 / la géologie

Le Bassin parisien est constitué d'un empilement de couches sédimentaires se relevant vers leur périphérie et offrant des formes de type cuesta (barre rocheuse), comme celle qui sépare les plateaux du Vexin et du pays de Thelle. Largement ouvert sur la Manche, il s'étend sur plus de 500 kilomètres entre le Massif central, les Vosges, les Ardennes, l'Artois et le Massif armoricain, qui appartiennent au vieux socle hercynien.

Le Bassin parisien est constitué d'un empilement de couches sédimentaires se relevant vers leur périphérie et offrant des formes de type cuesta (barre rocheuse), comme celle qui sépare les plateaux du Vexin et du pays de Thelle. Largement ouvert sur la Manche, il s'étend sur plus de 500 kilomètres entre le Massif central, les Vosges, les Ardennes, l'Artois et le Massif armoricain, qui appartiennent au vieux socle hercynien.

Salle 2 et 3 / la préhistoire

Les preuves les plus tangibles de la présence de chasseurs-cueilleurs pendant la Préhistoire sont les outils qu'ils ont fabriqués. Leur mode de fabrication nous renseigne, notamment, sur le degré de maîtrise technique qu'ils avaient atteint dans la taille de la pierre.

Les preuves les plus tangibles de la présence de chasseurs-cueilleurs pendant la Préhistoire sont les outils qu'ils ont fabriqués. Leur mode de fabrication nous renseigne, notamment, sur le degré de maîtrise technique qu'ils avaient atteint dans la taille de la pierre.

Salle 4 / la protohistoire

La Protohistoire est une période constituée de deux grandes phases : l'Âge de bronze (-2 300 à –800) et l’Âge du fer (-800 à –50).

La Protohistoire est une période constituée de deux grandes phases : l'Âge de bronze (-2 300 à –800) et l’Âge du fer (-800 à –50).

Les sites habités par les premières communautés sédentaires se multiplient au Néolithique. Ces paysans-pasteurs se nourrissaient bien, leur santé était relativement bonne et leurs médecins étaient étonnamment experts en chirurgie crânienne.

Salle 5 / les gallo-romains

Après une déprise d'une cinquantaine d'années, sans doute imputable à la guerre et à ses conséquences, les archéologues observent une réoccupation de la plupart des fermes.

Après une déprise d'une cinquantaine d'années, sans doute imputable à la guerre et à ses conséquences, les archéologues observent une réoccupation de la plupart des fermes.

L'Empire naissant a calqué son administration sur le territoire des peuples gaulois, en créant les "cités" parisis, véliocasse et bellovaque. Sans doute sous le règne de Claude (41/54), il a aligné au cordeau de grandes routes pour y relier leurs chefs-lieux respectifs — Lutèce, Rouen et Beauvais.

Salle 7 et 8 / le site de Genainville

Au lieu-dit « Les Vaux-de-la-Celle » à Genainville, d’importants vestiges antiques révèlent un remarquable site organisé autour d’un sanctuaire de source et d’un édifice de spectacle.

Au lieu-dit « Les Vaux-de-la-Celle » à Genainville, d’importants vestiges antiques révèlent un remarquable site organisé autour d’un sanctuaire de source et d’un édifice de spectacle.

Salle 9 / sculpture soviétique

La présentation spectaculaire et exceptionnelle des vestiges des frises monumentales du pavillon soviétique dressé pour l'Exposition universelle de Paris en 1937, permet au musée de sortir des champs traditionnels de l'archéologie pour aborder l'histoire contemporaine.

La présentation spectaculaire et exceptionnelle des vestiges des frises monumentales du pavillon soviétique dressé pour l'Exposition universelle de Paris en 1937, permet au musée de sortir des champs traditionnels de l'archéologie pour aborder l'histoire contemporaine.

Salle 10 / le haut moyen-âge

Les invasions barbares des IIIème et IVème siècles ont ébranlé l'Empire romain. Peu à peu, au contact des "barbares", la culture romaine se transforme, remplacée par une nouvelle civilisation.

Les invasions barbares des IIIème et IVème siècles ont ébranlé l'Empire romain. Peu à peu, au contact des "barbares", la culture romaine se transforme, remplacée par une nouvelle civilisation.

Salle 11 / le moyen-âge

Les invasions normandes répétées ainsi que les conflits entre les petits seigneurs et le roi de France provoquèrent la transformation des places fortes, des mottes castrales avec donjon en bois, en châteaux de pierre aux fortifications de plus en plus élaborées.

Les invasions normandes répétées ainsi que les conflits entre les petits seigneurs et le roi de France provoquèrent la transformation des places fortes, des mottes castrales avec donjon en bois, en châteaux de pierre aux fortifications de plus en plus élaborées.

Au centre / le patio

Suite à l'exposition Ruines et vestiges en 2009 le patio situé au centre du Musée devient Ruines dans un jardin. Des blocs lapidaires et sarcophages à l'état d'abandon dépourvus de tout contexte archéologique précis émergent ici ou là d'une végétation organisée dans un esprit de romantisme végétal.

Suite à l'exposition Ruines et vestiges en 2009 le patio situé au centre du Musée devient Ruines dans un jardin. Des blocs lapidaires et sarcophages à l'état d'abandon dépourvus de tout contexte archéologique précis émergent ici ou là d'une végétation organisée dans un esprit de romantisme végétal.Généralités sur la classification des âges

La classification actuelle fait toujours référence à un certain nombre de périodes, de durées très inégales, fondées sur les particularités de leurs cultures matérielles. Ces catégories basées sur l’étude des vestiges durables (industrie lithique essentiellement, mais aussi industrie osseuse, puis céramique et métallurgie) se sont beaucoup affinées avec les outils de recherche modernes.

Ces périodes ont avant tout une signification chronologique, rarement une signification culturelle. Pour les périodes anciennes du Paléolithique, les différences culturelles entre les industries sont difficiles à mettre en évidence et les variations peuvent aussi être liées à la fonction des sites ainsi qu’aux types de matériaux utilisés.

Le Paléolithique est un terme à connotation chronologique, créé par John Lubbock en 1865 ; il désigne l’époque de la Préhistoire durant laquelle l’Homme était encore partout un chasseur-cueilleur.

Le Paléolithique est subdivisé en trois ou quatre grandes périodes selon les auteurs :

1. PALÉOLITHIQUE ARCHAÏQUE (ou Très Ancien Paléolithique) :

Entre 7 millions d’années et 1,7 million d’années b.p.* environ : apparition d'Hominidés comme Sahelanthropus tchadensis, Orrorin tugenensis ou les Australopithèques, parmi lesquels se trouvent les ancêtres de la lignée humaine ; apparition des premiers outils, qui sont d'abord des galets aménagés, autrefois nommés choppers ou chopping-tools, souvent considérés comme des nucléus aujourd'hui ; développement de l'Oldowayen ainsi qu'une industrie à éclats découverte sur le site de Lokalelei, au Kenya ;

2. PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR :

Entre 1,7 million d’années et 500 000 ans b.p. environ : apparition du biface ;

3. PALÉOLITHIQUE MOYEN :

Entre 500 000 et 40 000 ans b.p.* environ : généralisation de la méthode de débitage Levallois ; apparition de l'Homme de Néandertal ainsi que de l'Homme anatomiquement moderne (Homo sapiens) ;

4. PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR :

Entre 40 000 et 9 000 ans b.p.* environ : généralisation du débitage laminaire ; arrivée de l’Homme moderne en Europe ; disparition de l'Homme de Néandertal.

Les âges préhistoriques sur WIKIPÉDIA

Ainsi, on admet généralement que l'âge du bronze en Chine, pour n'évoquer que cette période, commence vers 4 800 b.p.* lorsque dans le sud de la France il débute vers 4 000 b.p.* Ce ne sont que des exemples mais qui peuvent, comme on le constate, laisser apparaître des écarts significatifs.

* b.p. : "before present", avant notre époque.

Voir le tableau synthétique des âges

1. PALÉOLITHIQUE ARCHAÏQUE (ou Très Ancien Paléolithique) :

Entre 7 millions d’années et 1,7 million d’années b.p.* environ : apparition d'Hominidés comme Sahelanthropus tchadensis, Orrorin tugenensis ou les Australopithèques, parmi lesquels se trouvent les ancêtres de la lignée humaine ; apparition des premiers outils, qui sont d'abord des galets aménagés, autrefois nommés choppers ou chopping-tools, souvent considérés comme des nucléus aujourd'hui ; développement de l'Oldowayen ainsi qu'une industrie à éclats découverte sur le site de Lokalelei, au Kenya ;

2. PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR :

Entre 1,7 million d’années et 500 000 ans b.p. environ : apparition du biface ;

3. PALÉOLITHIQUE MOYEN :

Entre 500 000 et 40 000 ans b.p.* environ : généralisation de la méthode de débitage Levallois ; apparition de l'Homme de Néandertal ainsi que de l'Homme anatomiquement moderne (Homo sapiens) ;

4. PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR :

Entre 40 000 et 9 000 ans b.p.* environ : généralisation du débitage laminaire ; arrivée de l’Homme moderne en Europe ; disparition de l'Homme de Néandertal.

Les âges préhistoriques sur WIKIPÉDIA

Note sur la classification des âges en France

Pourquoi préciser "en France" ? Parce que la classification des âges est quelque peu variable selon les régions du monde, par le fait que le savoir, les techniques, la culture, entre autres, ont pénétré ces régions à des époques différentes.Ainsi, on admet généralement que l'âge du bronze en Chine, pour n'évoquer que cette période, commence vers 4 800 b.p.* lorsque dans le sud de la France il débute vers 4 000 b.p.* Ce ne sont que des exemples mais qui peuvent, comme on le constate, laisser apparaître des écarts significatifs.

* b.p. : "before present", avant notre époque.

Voir le tableau synthétique des âges